불가리아 공국

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

불가리아 공국은 1878년 러시아-튀르크 전쟁 이후 오스만 제국으로부터 독립하여 세워진 자치 공국이다. 베를린 조약에 따라 소피아를 수도로, 오스만 제국의 종주권 하에 놓였지만, 사실상 자치권을 행사했다. 18세기 불가리아 민족 부흥 운동의 영향으로 민족 의식이 고취되었고, 1879년 터르노보 헌법 제정, 알렉산더 1세의 즉위가 이루어졌다. 이후 동루멜리아와의 통합, 페르디난트 1세의 즉위, 스탐볼로프 정권, 마케도니아 문제 등을 거치며, 1908년 독립을 선언하고 불가리아 왕국으로 발전했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 불가리아의 역사 - 불가리아 왕국

불가리아 왕국은 오스만 제국에서 독립 후 건국되어 발칸 전쟁과 세계 대전을 거치며 존속했으나, 제2차 세계 대전 이후 공산 정권 수립으로 왕정이 폐지되었다. - 불가리아의 역사 - 볼가강 불가리아

볼가강 불가리아는 7세기부터 13세기 볼가강 중류 지역에 존재했던 국가로, 볼가 불가르족이 세웠으며 하자르의 지배를 받다 이슬람교를 국교로 채택 후 독립, 번성했으나 몽골 제국 침략으로 멸망, 킵차크 칸국의 일부가 되었고 현재는 러시아 연방의 일부로서 이 지역 주민들의 정체성 논쟁과 관련되어 있다. - 오스만 제국의 역사 - 신성 동맹 (1684년)

1684년 신성 동맹은 교황 인노첸시오 11세의 주도하에 신성 로마 제국, 폴란드-리투아니아 연방, 베네치아 공화국이 오스만 제국에 대항하기 위해 결성되었으며, 러시아 차르국이 합류하여 오스만 제국과의 전쟁에서 승리 후 카를로비츠 조약 체결 후 해체되었다. - 오스만 제국의 역사 - 이라크 맘루크 왕조

이라크 맘루크 왕조는 1704년부터 1831년까지 바그다드를 중심으로 이라크 지역을 통치했으며, 오스만 제국으로부터 자율성을 확보하고 경제 발전을 이루었으나, 내부 갈등과 오스만 제국의 개입으로 멸망했다. - 불가리아의 역사 - 발칸 동맹

발칸 동맹은 1912년 오스만 제국에 대항하여 세르비아, 몬테네그로, 불가리아, 그리스가 결성한 군사 동맹으로, 복잡한 국제 정세와 각국의 이해관계 충돌, 오스만 제국의 약화가 배경이었으나, 영토 야망과 불신으로 제2차 발칸 전쟁을 초래하며 붕괴되어 제1차 세계 대전 발발에 영향을 미쳤다. - 불가리아의 역사 - 뇌이 조약

뇌이 조약은 제1차 세계 대전 후 불가리아에 대한 강화 조약으로, 영토 할양, 군비 감축, 배상금 지불을 주요 내용으로 하며, 특히 서트라키아 할양으로 불가리아는 에게해 접근을 상실하고 주변국과의 국경이 재조정되어 국력 약화에 큰 영향을 미쳤다.

2. 배경

1396년, 불가리아-오스만 전쟁은 불가리아 제국의 참패로 끝나면서 오스만 제국이 발칸 반도를 침공하여 그 안의 구역을 분할하였다. 오스만 제국의 통치 아래에서 불가리아의 엘리트들은 무참히 파괴되었고 국민 의식은 억압되었다.

18세기 말 불가리아 민족 부흥은 불가리아인의 정체성을 회복시키고 새로운 불가리아 정부를 만들겠다는 생각에 불을 지폈다. 무수한 혁명 운동과 오스만 제국에 대한 반란은 발칸 반도의 다른 지역에서도 비슷한 움직임을 유발했고, 1877년~1878년 러시아-튀르크 전쟁으로 절정에 달했다.

2. 1. 불가리아 민족 부흥 운동

1396년, 불가리아-오스만 전쟁은 불가리아 제국의 패배로 끝났는데, 이는 오스만 제국의 발칸 침공과 내부 분열 때문이었다. 오스만 제국의 지배 아래에서 불가리아의 귀족은 몰락했고 민족 의식은 억압되었다. 18세기 말에 일어난 불가리아 민족 부흥은 불가리아의 정체성을 되살리고 새로운 불가리아 국가 건설에 대한 생각을 불러일으켰다. 오스만 제국에 대항하는 수많은 혁명 운동과 봉기가 발칸 반도의 다른 지역에서 일어난 유사한 운동과 함께 발생했으며, 이는 1877년부터 1878년까지의 러시아-튀르크 전쟁으로 절정에 달했다.[3]오스만 제국의 쇠퇴가 진행되던 18세기, 불가리아인의 "민족 부흥 운동"이 나타났다. 소수의 "각성자"가 불가리아 문학과 불가리아 역사의 부활을 시도하는 문화 부흥 운동에서 시작하여, 점차 오스만 제국 내에서 특권적 지위를 가진 그리스인에게 필적하거나 능가할 수 있는 역사를 가진 불가리아 민족과 조국의 존재가 주장되게 되었다. 19세기에 걸쳐, 경제, 사회, 정치의 광범위한 면에서 오스만 제국의 지배를 무너뜨리는 변화가 생겨났고, 운동의 목적은 문화 부흥에서 민족 부흥으로 발전해 갔다.[3] 1820년대에는 많은 불가리아인 유학생이 러시아나 프라하로 유학했고, 1821년에 발발한 그리스 독립 전쟁에 참가하여 서구 사상에 접한 사람도 있었다. 그들은 불가리아로 돌아와 학교 개설과 교육에 힘썼고, 그 결과 19세기 중반까지 불가리아어를 포함한 민중 교육이 정비되었다. 또한 불가리아 내에서도 오스만 제국의 쇠퇴와 산업 육성 정책의 혜택을 받은 불가리아인 상인과 제조업자가 교육과 공공 시설에 투자를 쏟았다. 이렇게 불가리아의 지적 수준이 급속히 상승함과 동시에, 새롭게 형성된 지식 계급과 그 출신지인 농촌이 긴밀하게 결합되면서 19세기 후반의 민족 독립의 기반이 형성되었다.[3]

2. 2. 불가리아 독립 투쟁

1396년, 불가리아-오스만 전쟁은 불가리아 제국의 참패로 끝났는데, 이는 오스만 제국의 발칸 침공과 내부 분열 때문이었다. 오스만 제국의 지배 하에서 불가리아의 귀족은 몰락했고, 민족 의식은 억압되었다.[7] 18세기 말에 일어난 불가리아 민족 부흥은 불가리아의 정체성을 되살리고 새로운 불가리아 국가 건설에 대한 생각을 부추겼다. 오스만 제국에 대항하는 수많은 혁명 운동과 봉기가 발칸 반도의 다른 지역에서 일어난 유사한 운동과 함께 발생했으며, 이는 1877년부터 1878년까지의 러시아-튀르크 전쟁으로 절정에 달했다.[7]오스만 제국 지배에 대한 무력 투쟁도 19세기 중반부터 발칸 반도 전체에서 격화되었다. 1860년대, 게오르기 라코프스키가 이끄는 불가리아 군단이나 불가리아 비밀 중앙 위원회 등의 비밀 결사가 조직되어 무장 투쟁을 전개하여, 단명했지만 불가리아의 정치적 해방을 목표로 하는 혁명 운동의 선구적인 역할을 했다. 그중에서 나온 바실 레프스키, 류벤 카라벨로프, 흐리스토 보테프 등에 의한 불가리아 혁명 중앙 위원회가 1870년에 설립되어, 재편을 반복하면서 지하 활동을 전개했다.

1875년의 보스니아에서의 반란과 1876년의 세르비아-오스만 전쟁 발발에 편승하여, 불가리아 혁명 중앙 위원회는 1876년 4월에 4개의 혁명 구역에서 무장 봉기했다(4월 봉기). 오스만 제국은 이를 진압하여, 5월 5일에 불가리아 남부 바타크 마을에서 약 5천 명의 불가리아인을 살해한 것을 시작으로, 8월까지 약 3만 명의 불가리아인을 살해했다.[7] 이러한 오스만 제국 내의 혼란과 잔학 행위는 유럽 열강의 비난을 받게 되었고(동방 문제), 12월에 러시아가 슬라브 민족 구제를 구실로 오스만 제국에 선전 포고하는 사태가 되었다. 이 러시아-튀르크 전쟁에서는 불가리아인 중에서 시민군(민병)이 결성되어, 러시아의 승리에 기여했다. 봉기 실패 후에 재건된 혁명 중앙 위원회도 혁명적인 성격을 잃고, 러시아의 범슬라브주의 조직으로부터 자금 지원을 받아 러시아에 대한 의존을 깊게 해갔다. 1878년에 러시아가 소피아를 함락시키자, 다음 달에 휴전이 성립되었다.

3. 역사

1396년, 불가리아-오스만 전쟁은 불가리아 제국의 패배로 끝났고, 오스만은 발칸으로 침공하여 그 안의 구역을 분할하였다. 오스만의 통치 아래에서 불가리아의 엘리트들은 파괴되었고 국민 의식은 억압되었다.[5]

18세기 말 불가리아의 독립 운동은 불가리아인의 동질성을 회복시키고 새 불가리아 정부를 만들겠다는 생각에 불을 지폈다. 무수한 혁명 운동과 오스만에 대한 반란은 발칸의 나머지 구역에서도 비슷한 행동을 유발했고, 1877~1878년 러시아-튀르크 전쟁으로 절정에 달했다.[5]

이후 불가리아는 산 스테파노 조약과 베를린 조약을 거쳐 터르노보 헌법 제정, 알렉산드르 공과 의회의 대립, 마케도니아 문제와 동루멜리아 통합, 페르디난트의 즉위와 스탐볼로프 정권, 스토일로프 정권과 농민 동맹의 성장, 불가리아 왕국으로의 독립으로 이어진다.

3. 1. 산 스테파노 조약과 베를린 조약

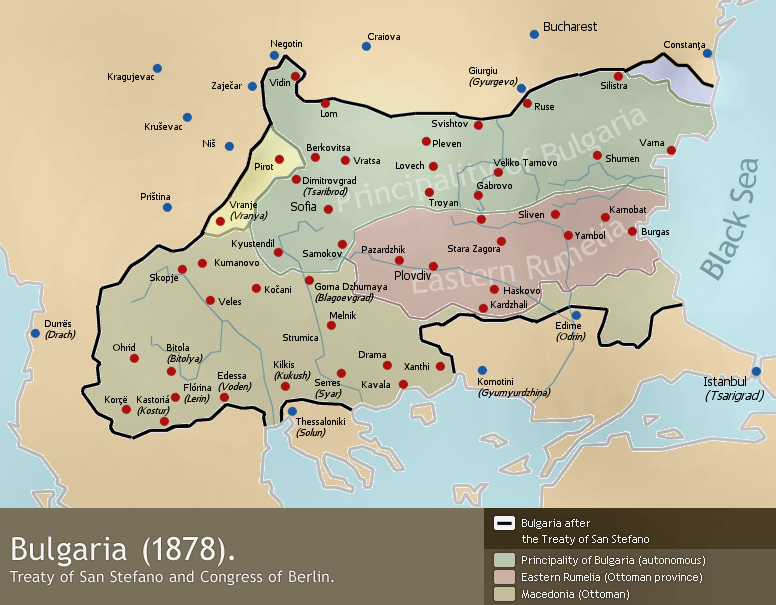

1878년 3월 3일 산스테파노 조약은 모에시아, 트라키아, 마케도니아 지역을 포함하는 거대한 불가리아 국가를 제안했다. 불가리아인들은 이 날을 기념하여 매년 불가리아의 국경일로 삼고있다.

그러나 발칸 지역에 러시아의 영향력이 강한 위성 국가가 설립되는 것을 우려한 다른 열강들은 이 조약에 동의하지 않았다. 그 결과, 독일 제국의 오토 폰 비스마르크와 대영 제국의 벤자민 디즈레일리의 감독하에 베를린 조약 (1878년)이 체결되어 이전 조약이 수정되고 제안된 불가리아 국가의 규모가 축소되었다.

다뉴브강과 스타라 플라니나 산맥 사이에 자치 공국 불가리아가 설립되었으며, 수도는 옛 불가리아의 수도인 벨리코 터르노보에 위치하고 소피아를 포함했다. 이 국가는 형식적으로는 오스만 제국의 주권 하에 있었지만, 불가리아 유력자 회의에서 선출되고 열강의 승인을 받은 공에 의해 통치되었다. 열강은 공이 러시아인이 될 수 없다고 주장했지만, 타협안으로 러시아 차르 알렉산드르 2세의 조카인 알렉산드르 폰 바텐베르크 공이 선택되었다. 스타라 플라니나 산맥 남쪽에는 동루멜리아라는 이름의 자치 오스만 제국 주가 설립되었고, 마케도니아는 술탄의 주권 하에 반환되었다.[8]

1878년 3월 3일, 이스탄불 교외 Yeşilköy|산 스테파노영어에서 러시아-튀르크 전쟁의 평화 조약인 산 스테파노 조약이 체결되었다. 이 조약은 도나우강에서 에게 해 연안, 흑해에서 바르다르 계곡에 이르는 광대한 영역을 포함하는 불가리아 국가의 창설을 명시했다. 이 영역은 발칸 산맥 이북 고원 지대, 아드리아노플을 포함하는 트라키아, 우스쿠브, 오흐리드, 데바르를 포함하는 마케도니아, 알바니아의 코르처, 그리스의 코스토르까지 포함하는 것이었다.

그러나 이 조약은 불가리아 국가 성립까지 2년간 러시아의 군사 점령을 허용했고, 이는 러시아의 발칸 반도 지배를 위한 발판으로 여겨져 영국과 오스트리아-헝가리 제국의 격렬한 저항을 받았다. 또한 조약에서 오스만 제국으로부터 독립을 인정받은 루마니아 왕국, 세르비아 공국, 몬테네그로 공국도 영토 분배에 불만을 품었다. 이러한 상황에서 러시아와 영국은 불가리아를 분할하기로 합의했고, 베를린 회의에서 열강은 이 분할을 받아들여 불가리아의 국경과 위치를 재조정했다.

1878년 7월, 베를린 조약이 체결되었다. 이 조약으로 불가리아 영토는 3분할되어 마케도니아가 오스만 제국의 직할령으로 복귀했고, 나머지는 발칸 산맥을 경계로 불가리아 공국과 동루멜리아 자치주로 분할되었다. 불가리아 공국은 소피아를 수도로 하여 독자적인 군주를 옹립하면서도 오스만 제국의 술탄에게 조공하는 자치국이 되었다. 동루멜리아 자치주는 오스만 궁정이 임명하는 기독교인 총독이 다스리는 지역이 되었다. 불가리아인은 열강의 승인을 받은 기독교인 군주를 선택해야 했으며, 합스부르크가나 부르봉가와 같은 명문 왕가의 지위는 주어지지 않았다.

이후 불가리아 공국·왕국은 불가리아의 "통일"과 산 스테파노 조약의 영토 회복을 목표로 하였다. 불가리아 민족주의자는 산 스테파노 조약의 영토를 불가리아 문제의 유일한 해결책으로 주장하며, 소피아를 비롯한 불가리아의 몇몇 도시 도로에 "산 스테파노 거리"라는 이름을 붙였다.

3. 2. 터르노보 헌법 제정

불가리아는 진보적인 민주 헌법을 채택했고, 권력은 곧 스테판 스탐볼로프가 이끄는 자유당으로 넘어갔다. 알렉산드르 공은 보수적인 성향을 가지고 있었고 처음에는 스탐볼로프의 정책에 반대했지만, 1885년이 되자 새로운 조국에 충분히 공감하게 되어 생각을 바꾸고 자유당을 지지했다.[5]헌법 제정에 이어 의회는 바텐베르크 가문의 알렉산더를 초대 불가리아 공작으로 선출했다. 그는 헤센 대공루트비히 2세의 손자이며, 러시아 제국알렉산드르 2세의 황후 마리아 알렉산드로브나의 조카이며, 독일 제국재상오토 폰 비스마르크와 친분이 있었으며, 러시아의 추천을 받은 열강 모두가 인정하는 후보였다. 게다가 러-투르크 전쟁에 러시아군 장교로 참전한 적도 있어 불가리아인들은 그에게 호의적이었다. 알렉산더 자신도 외국인인 자신의 지위를 굳건히 하기 위해 불가리아 통일 이념을 수용했다. 그와 교체되면서 그동안 불가리아를 통치했던 러시아군은 철수했지만, 후에 많은 군사·문민 고문들을 남겨두었다. 이 시점에서는 많은 불가리아인들이 러시아를 해방자이자 친절한 후견인으로 긍정적으로 받아들였다.

의회의 승인을 받아 초청된 알렉산더였지만, 그는 자유주의적인 터르노보 헌법 체제와 맞지 않아 곧 의회와 격렬하게 대립하여 잦은 정권 교체를 야기하게 되었다. 1879년 9월의 첫 선거에서 제헌 의회의 자유주의파 흐름을 잇는 자유당이 승리하여 의회 다수파를 차지하자 알렉산더는 곧 의회를 해산했다. 그러나 이듬해 1880년 1월의 두 번째 선거에서도 자유당이 승리하여 알렉산더는 자유당 당수 드라간 찬코프를 총리로 임명하지 않을 수 없게 되었다. 일시적인 알렉산더의 양보를 받아 찬코프 정권은 레프 통화 도입, 사법 제도 확정, 공국 성립기부터 만연했던 산적 소탕 등의 정책을 추진했다. 그러나 곧 알렉산더와 자유당의 대립이 재연되어 1880년 11월 찬코프가 사임하자 페트코 카라벨로프(류벤 카라벨로프의 동생)가 후임이 되었다. 알렉산더는 헌법 개정을 통해 자유당을 축출하려 했지만, 서구 열강의 개입 기회가 될 것을 두려워한 러시아가 이를 허락하지 않았다.

그러나 1881년 3월 러시아 황제 알렉산드르 2세가 암살되는 사건이 발생하고, 그 뒤를 이은 알렉산드르 3세가 반자유주의적인 입장을 취한 것이 알렉산더에게 유리하게 작용했다. 알렉산더는 5월 카라벨로프 내각을 해산하고, 더 나아가 러시아의 승인 하에, 과거 제헌 의회의 보수파 안과 비슷한 개헌안을 발표했다. 개헌 심의를 위한 대의원 선거에서 러시아군의 협력 하에 개헌파가 압승을 거두었고, 7월 13일에 열린 대국민 의회는 즉시 알렉산더의 개헌안을 승인했다. 이로 인해 의회 권한과 국민의 자유가 제한되었고, 많은 자유주의자들이 동루멜리아로 망명했다. 페트코 카라벨로프가 망명자들을 통솔한 반면, 찬코프는 공국에 남았다. 후에 자유주의파는 이 두 사람을 중심으로 두 파벌로 분열되었다.

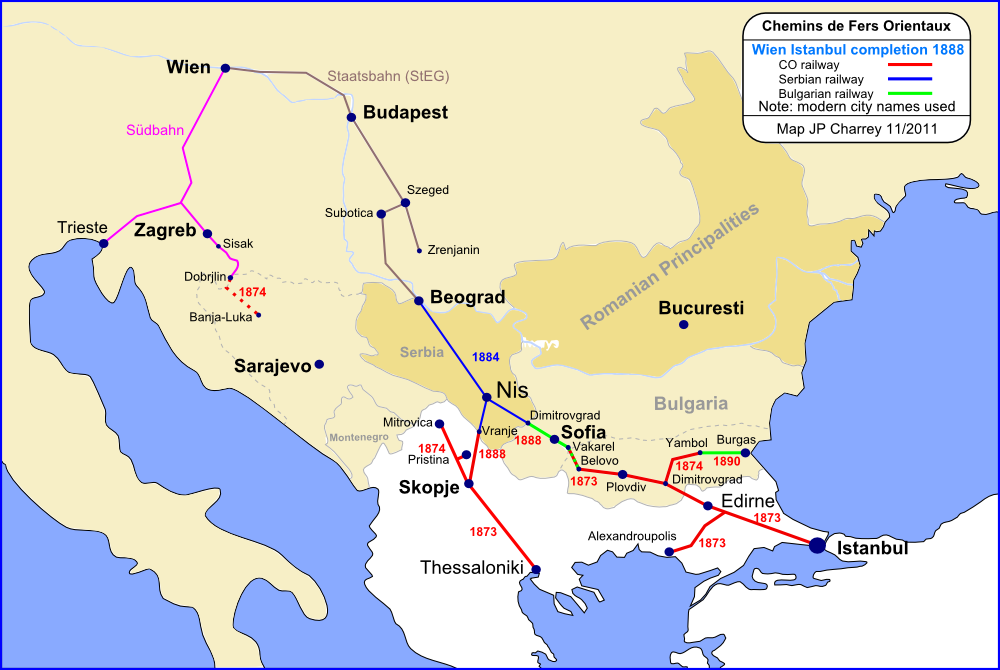

그러나 지식인층의 대다수가 자유당을 지지하는 정치 상황은 변하지 않았을 뿐만 아니라, 보수파도 러시아로부터의 자립을 표방하며 알렉산더와 대립하게 되었다. 1882년 알렉산더는 자유주의자들에게 신망이 두터운 러시아로부터 레오니트 소보레프와 알렉산드르 카울바르스라는 두 명의 장군을 초청하여 전자를 총리로, 후자를 전쟁 담당 장관으로 임명하여 국내 행정의 대부분을 맡기면서 상황을 타개하려 했다. 그러나 이것은 알렉산더와 원래 불가리아군 지도부를 차지하고 있던 러시아인 군인들 간의 새로운 권력 투쟁을 낳는 것으로 끝났다. 게다가 러시아는 1879년 이후 다뉴브 강과 소피아를 잇는 철도 부설을 요구하고, 그 자금 확보를 위해 불가리아 국립 은행을 지배하려 함에 따라 불가리아 정부와 러시아의 대립이 격화되었다. 불가리아는 원래 베를린 조약 규정에 따라 빈-이스탄불을 잇는 철도(후의 오리엔트 특급선 일부)의 자국 내 선로 부설을 부과받아 막대한 자금을 투입하고 있었기 때문이다. 1883년 4월 알렉산더와 보수파와 자유주의 온건파가 손을 잡고 러시아의 철도 부설 요구보다 베를린 조약의 이행을 우선시하는 결의를 했다. 9월 소보레프와 카울바르스는 러시아로 귀국했고, 찬코프를 수반으로 하는 연합 정부가 성립되었다. 이 때 자유주의파는 4월의 철도 결의를, 보수파는 터르노보 헌법 부활을 인정하는 타협을 했다. 그 결과 1884년 12월에 터르노보 헌법과 거의 동일한 개헌안이 국민 의회를 통과했다.

1884년 6월 선거는 찬코프파와 카라벨로프파라는 자유주의파끼리의 다툼이 되었다. 베를린 조약의 철도 문제로 찬코프 정부를 공격했던 카라벨로프파가 승리하자 총리에 취임한 카라벨로프는 전년 12월의 헌법 개정을 무효화하고 불가리아 국립 은행 설립과 철도의 국유화를 결정했다. 과거 자유당은 민주당(카라벨로프파)과 자유당(찬코프파)으로 분열되었고, 이후 불가리아 정계는 주로 이 두 정당의 경쟁으로 운영되어 가게 된다.

3. 3. 알렉산더르 공과 의회의 대립

헌법 문제가 해결된 후, 불가리아 "통일"을 둘러싼 영토 문제가 다시 불거졌다. 베를린 조약으로 잃어버린 불가리아 영토는 크게 마케도니아와 동루멜리아 두 지역이었다. 마케도니아에서는 많은 사람들이 불가리아인이라는 정체성을 가지고 불가리아로 이주하여 통합을 목표로 활동했다. 또한 마케도니아의 불가리아인들은 콘스탄티노플 총대주교청과 불가리아 대주교 대리좌 사이에 놓여 총대주교의 압력을 받았다.[5] 오스만 제국은 베를린 조약에서 정한 마케도니아 개혁을 미루었고, 불가리아 공국 정부는 마케도니아의 어려운 상황을 개선하려 노력했다. 1884년 3월, 소피아에서 자유당을 중심으로 마케도니아 자선 협회가 설립되어 교육과 계몽을 통해 마케도니아 통합의 기반을 다지려 했다. 그러나 그해 12월, 마케도니아에서 터키인에 의한 불가리아인 등 기독교도 학살 사건이 일어나 불가리아 공국과 동루멜리아의 여론이 들끓었고, 마케도니아에서의 무장 봉기를 목표로 하는 혁명 조직 마케도니아 위원회가 불가리아에서 활동하기 시작했다.[5] 1885년에는 불가리아에서 마케도니아로 무장 시민군이 침입하여 오스만 군에게 전멸당하는 사건이 일어났다. 러시아는 불가리아 정부에 경고했고, 친러시아적인 카라벨로프 정권은 마케도니아인 활동에 협조하지 않는 태도를 보였다.[5]

동루멜리아에서는 불가리아인 대의원들이 베를린 조약의 규정을 무력화시키고 내각에 해당하는 상임위원회를 불가리아인으로 독점했다.[5] 1879년 10월 제1회 의회 선거에서도 불가리아인이 36석 중 31석을 차지했다.[5] 그러나 공국의 카라벨로프 정권은 오스만 제국이나 러시아의 개입을 우려했고, 동루멜리아 수뇌부의 부유한 상인들도 정세 불안이 계속되는 공국과의 성급한 통일에 소극적이었다. 서유럽·중앙유럽 열강도 불가리아 통일이 러시아의 발칸 반도 영향력 확대로 이어진다고 생각하여 처음에는 통일을 인정하지 않았다.[5] 불가리아인 주민 대다수는 공국과의 통일을 지지했고, 1881년에 공국에서 망명해 온 자유주의파 활동가도 합세하여 통일 운동의 기반이 만들어졌다. 1884년에 통일 반대파인 가브릴 크라스테비치가 동루멜리아 총독으로 취임한 것은 오히려 통일 운동을 자극했다.[5]

1885년 2월, 동루멜리아에서 자하리 스토야노프를 중심으로 불가리아 비밀 중앙 혁명 위원회가 결성되었다.[5] 이들은 산스테파노 조약의 영토를 기반으로 "대불가리아" 실현을 목표로 하는 혁명 조직이었다. 이들은 불가리아인이 다수인 시민군에 의한 쿠데타를 일으켜 동루멜리아를 빠르게 제압하고, 여러 나라의 개입 전에 통일을 이루려 했다.[5] 공국의 카라벨로프 정권에도 지지를 요청했지만, 카라벨로프는 시기상조라며 거절했다.[5] 비밀 중앙 혁명 위원회는 거사 예정 2주 전에 알렉산다르와 접촉했다. 알렉산다르는 러시아 외무상과 회담하여 러시아 몰래 통일하는 일은 없다고 약속하고 돌아온 참이라 처음에는 망설였다. 그러나 위원회 멤버들이 공개적으로 거부당해도 통일을 선언하겠다고 하자, 알렉산다르도 통일 계획 수행에 동의했다.[5] 1885년 9월 18일, 비밀 중앙 혁명 위원회는 쿠데타를 일으켜 총독을 체포하고 오스만 제국 직할령으로 추방한 후, 임시 총독을 세우고 공국의 알렉산다르에게 통일을 선언하는 전보를 보냈다.[5] 알렉산다르는 러시아의 분노를 두려워했지만, 국민 의회 위원장(의장) 스테판 스탐볼로프의 설득으로 동루멜리아의 수도 플로브디프로 향했다.[5] 9월 21일, 비밀 중앙 혁명 위원회가 세운 동루멜리아 임시 정부는 행정권을 알렉산다르와 공국 정부에 넘겼고, 알렉산다르가 통일 선언을 했다. 민중은 열광적으로 환영했지만, 러시아를 제외한 프로브디프 주재 각국 대표는 환영을 거절했다.[5]

3. 4. 마케도니아 문제와 동루멜리아 통합

베를린 조약으로 상실된 불가리아 영토는 크게 마케도니아와 동루멜리아 두 지역이었다. 마케도니아에서는 많은 사람이 불가리아인이라는 인식을 가지고 불가리아와의 통합을 목표로 활동했다. 1884년 3월, 소피아에서 자유당을 중심으로 마케도니아 자선 협회가 설립되어 교육과 계몽을 통해 마케도니아 통합의 기반을 다지려 했다. 그러나 그해 12월, 마케도니아에서 터키인에 의한 불가리아인 등 기독교도 학살 사건이 발생하여 불가리아 공국과 동루멜리아에서 무장 봉기를 꾀하는 혁명 조직 마케도니아 위원회가 활동하기 시작했다.[5]

동루멜리아에서는 불가리아인 대의원들이 베를린 조약의 규정을 무력화시키고 내각에 해당하는 상임위원회를 불가리아인으로 독점했다. 1879년 10월 제1회 의회 선거에서도 정수 36석 중 31석을 불가리아인이 획득했다. 그러나 공국의 카라벨로프 정권은 오스만 제국이나 러시아의 개입을 우려했고, 동루멜리아 수뇌부를 구성하는 부유한 상인들도 공국과의 성급한 통일에 소극적이었다. 서유럽·중앙유럽 열강도 불가리아의 통일은 러시아의 발칸 반도에 대한 영향력 확대로 이어진다고 생각했기 때문에 처음에는 통일을 인정하지 않았다. 그러나 불가리아인 주민 대다수는 공국과의 통일을 지지했고, 1881년에 공국에서 망명해 온 자유주의파 활동가도 합세하여 통일 운동의 기반이 구축되었다.

1885년 2월, 동루멜리아에서 자하리 스토야노프를 중심으로 불가리아 비밀 중앙 혁명 위원회가 결성되었다. 이들은 산스테파노 조약의 영토안에 기초한 "대불가리아" 실현을 목표로 하는 혁명 조직이었다. 공국의 카라벨로프 정권에도 지지를 요청하며 접촉을 거듭했지만, 카라벨로프는 시기상조라며 계속 거절했다. 그럼에도 통일 운동의 고조를 배경으로 계획을 추진한 비밀 중앙 혁명 위원회는 거사 예정 2주 전에 알렉산다르와 접촉했다. 알렉산다르는 처음에는 대답을 망설였다. 그러나 위원회 멤버들이 공개적으로 거부당하더라도 통일을 선언하겠다고 말하기에 이르자, 알렉산다르도 통일 계획 수행에 동의했다. 1885년 9월 18일, 비밀 중앙 혁명 위원회는 쿠데타를 감행하여 총독을 체포하여 오스만 제국 직할령으로 추방하고 임시 총독을 둠과 동시에 공국의 알렉산다르 앞으로 통일을 선언하는 전보를 보냈다. 스테판 스탐볼로프의 설득을 받은 알렉산다르는 동루멜리아의 수도 플로브디프로 향했다. 9월 21일, 비밀 중앙 혁명 위원회가 세운 동루멜리아의 임시 정부는 행정권을 알렉산다르와 공국 정부에 이양하고 알렉산다르가 통일 선언을 했다.

불가리아 통일은 베를린 조약을 위반한 첫 번째 사건이었고, 공국 정부는 심각한 외교 위기에 대응해야 했다. 러시아는 이를 알렉산다르의 배신 행위로 간주하고 보복으로 러시아인 장교와 군사 고문을 철수시켰다. 다른 열강은 처음에는 불가리아 통일이 러시아의 지원으로 이루어졌다고 생각했고, 영국과 오스트리아는 러시아의 행보에 따라 통일에 반대하려고 했다. 그러나 러시아에게 버림받은 불가리아가 타국으로부터 지지를 얻기 위해 사절단을 파견하고 실상이 분명해짐에 따라 열강 제국은 방침을 전환했다. 10월 26일, 이스탄불에서 국제 회의가 열렸다. 여기서 영국이 불가리아 공이 동루멜리 총독을 겸임하는 것으로 베를린 조약과의 정합성을 확보하는 해결책을 제시했다. 그러나 알렉산다르의 퇴위를 요구하는 러시아가 반대했고 회의는 교착 상태에 빠졌다.

세르비아와 그리스는 불가리아 통일이 발칸 반도의 안전 보장을 위협한다고 주장했고, 불가리아의 영토 획득에 상응하는 영토 보장을 요구하며 불가리아를 위협했다. 1885년 11월 13일, 밀란 1세가 불가리아에 선전 포고했다. 11월 중순, 불가리아군과 루멜리 민병은 소피아 근교에서 벌어진 슬리브니차 전투에서 세르비아군을 격파하고 거꾸로 세르비아 영내에 침공하여 베오그라드에 육박했다. 최종적으로는 세르비아를 보호하는 오스트리아가 개입하여 1886년 4월에 부쿠레슈티 조약이 체결되었다. 또한 이 사이에 이스탄불에서의 회의도 진전되어 4월 5일의 톱하네 협정으로 오스만 제국에 약간의 영토 할양과 맞바꿔 이후 불가리아 공이 동루멜리 총독을 겸임하는 것이 국제적으로 승인되었다. 이로 인해 불가리아의 영역이 고정되었고, 면적·인구 모두 발칸 반도 최대의 국가가 되었다.

3. 5. 페르디난트의 즉위와 스탐볼로프 정권

불가리아는 진보적인 민주 헌법을 채택했고, 권력은 곧 스테판 스탐볼로프가 이끄는 자유당으로 넘어갔다. 알렉산드르 공은 보수적인 성향을 가지고 처음에는 스탐볼로프의 정책에 반대했지만, 1885년이 되자 새로운 조국에 충분히 공감하게 되어 생각을 바꾸고 자유당을 지지했다. 그는 또한 1885년 9월 플로브디프에서 쿠데타로 이루어진 불가리아와 동루멜리아의 통일을 지지했다.[5] 열강들은 그들 사이의 권력 투쟁으로 인해 개입하지 않았다. 그 직후 세르비아는 불가리아를 상대로 전쟁을 선포했는데, 이는 불가리아인들이 정신이 팔린 틈을 타 영토를 차지하려는 희망에서였다. 불가리아는 슬리브니차에서 그들을 격파하고 세르비아 군대를 세르비아로 몰아냈으며, 베를린 조약에 의해 불가리아에 편입된 피로트와 브라냐를 탈환하는 데 성공했지만, 1886년 부쿠레슈티 조약을 통해 세르비아로 반환되었다.

이러한 사건들은 알렉산드르를 불가리아에서 매우 인기 있게 만들었지만, 러시아는 그의 통치하에서 자유주의적 경향에 점점 더 불만을 품게 되었다. 1886년 8월, 그들은 쿠데타를 조장했고, 그 과정에서 알렉산드르는 퇴위할 수밖에 없었고 러시아로 추방되었다. 그러나 스탐볼로프는 신속하게 행동했고 쿠데타 참가자들은 나라에서 도망쳐야 했다. 스탐볼로프는 알렉산드르를 복위시키려 했지만, 러시아의 강력한 반대로 인해 공은 다시 퇴위해야 했다.

알렉산드르 퇴위 후, 카라벨로프, 스탐볼로프, Sava Mutkurov|사바 무트쿠로프영어 (스탐볼로프의 의붓 동생) 3명이 섭정이 되었다. 자유주의파의 Vasil Radoslavov|바실 라도슬라보프영어가 신정부의 수상이 되었고, 스탐볼로프가 최고 권력을 쥐었다. 스탐볼로프는 새로운 불가리아 공을 선출하기 위해 대국민 의회를 소집했지만, 러시아는 군사 고문으로 Николай Каулбарс|니콜라이 카울바르스ru를 파견하여 여러 요구를 했다. 스탐볼로프는 9월의 선거 수행만은 양보하지 않았기 때문에, 카울바르스는 11월에 불가리아를 떠났고 불가리아와 러시아의 관계는 단절되었다. 1887년에는 러시아 군인의 음모나 반정부 세력의 장교 반란인 실리스트라 사건 등이 잇달아 일어났지만, 스탐볼로프는 새로운 공을 외국에서 맞이하기 위해 질서를 회복하고자 가혹한 탄압을 가했다.

1887년 7월, 대국민 의회가 재소집되어 작센코부르크고타 왕가의 페르디난트를 새 불가리아 공으로 선출했다.

3. 6. 스토일로프 정권과 농민 동맹의 성장

스테판 스탐볼로프 실각 후, 콘스탄틴 스토일로프가 총리에 취임하여 전 정권의 엄격한 통치를 완화했다.[1] 1894년 러시아의 알렉산드르 3세가 사망하고 니콜라이 2세가 즉위하면서 불가리아에 대한 태도가 완화되었고, 오스만 제국은 아르메니아인 학살로 국제적 지위가 하락했다.[1] 페르디난트는 아들 보리스를 정교회로 개종시키는 조건으로 러시아의 지지를 얻었다.[1] 1896년 3월 3일, 오스만 제국은 페르디난트를 불가리아 공작 겸 동루멜리 총독으로 승인했고, 곧이어 러시아를 비롯한 다른 열강들도 승인했다.[1]

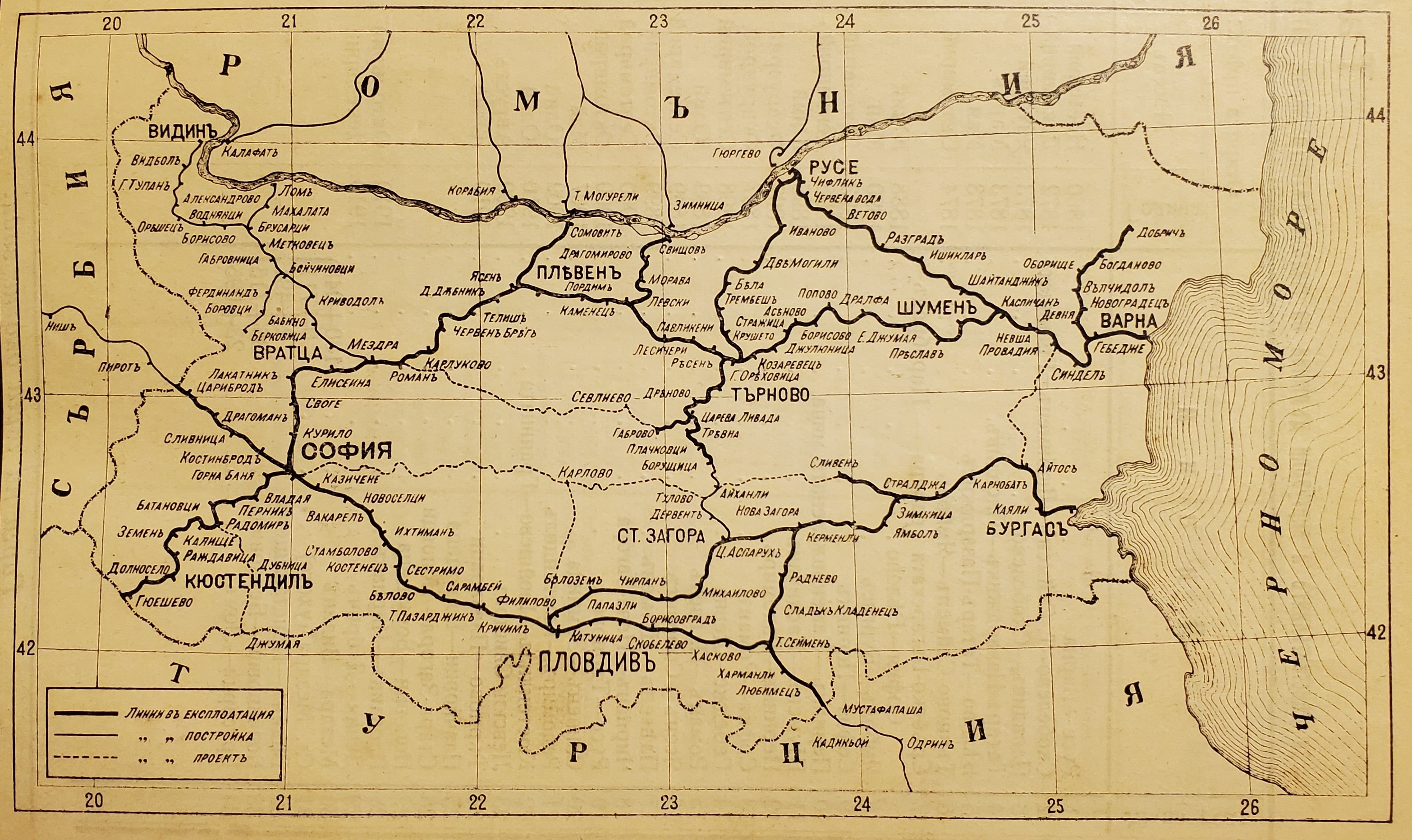

스토일로프는 광업, 야금업, 직물업, 건설업 등 9개 산업 분야에 자금 지원과 특권을 부여하는 적극적인 산업 진흥책을 추진하여 불가리아 경제 발전의 기반을 다졌다.[2] 철도 우대 운임 이용 특권이 지원책에 포함되었으나, 동루멜리 철도를 관할하는 동방 철도 회사는 이를 거부했다.[2] 불가리아는 국유화 방침에 따라 동루멜리 철도 운영권을 동방 철도 회사로부터 매입하거나 병행 노선 건설로 대항하려 했으나, 외자 반발로 좌절되었다.[2] 불필요한 재정 부담 증가로 비판받은 스토일로프 정권은 1899년 농민에게 징수하는 지세를 4년간 현물 납부 방식의 10분의 1세로 전환하여 세입 증대를 꾀했다.[2] 그러나 정부 정책 변경으로 피해를 입었던 농민층은 분노했고, 1899년 12월 플로브디프에서 농민 운동 집회가 열렸다.[2] 이 조직은 특히 곡창 지대인 도브루자를 중심으로 과격한 운동을 전개했고, 1900년에는 유혈 충돌을 동반한 경찰과의 충돌 사건이 여러 차례 발생했다.[2] 철도 및 농민 문제로 신뢰를 잃은 스토일로프는 1900년 12월 사임했다.[2]

1901년 2월 총선에서 농민 운동 추진파 의원 21명이 선출되었다.[3] 민주당(구 카라벨로프파)과 진보자유당(찬코프파) 연립 정권이 수립되고 카라벨로프가 총리에 재임명되었다.[3] 새 정권은 물납 십일조를 폐지했다.[3] 같은 해 10월, 농민 운동은 의회에서 기존 정당과 완전히 독립하여 불가리아 농민 동맹을 조직했다.[3] 기관지 『농민의 깃발』 편집 발행인 알렉산다르 스탐볼리이스키는 토지 분배, 사유 재산, 직업에 따른 사회 구분을 목표로 농민 중심 이념을 확립하고, 마르크스주의와 거리를 두며 농민 운동을 이끌었다.[3] 1908년 총선에서 10만 표, 23석을 얻어 야당 제1당으로 성장했다.[3]

3. 7. 불가리아 왕국으로의 독립

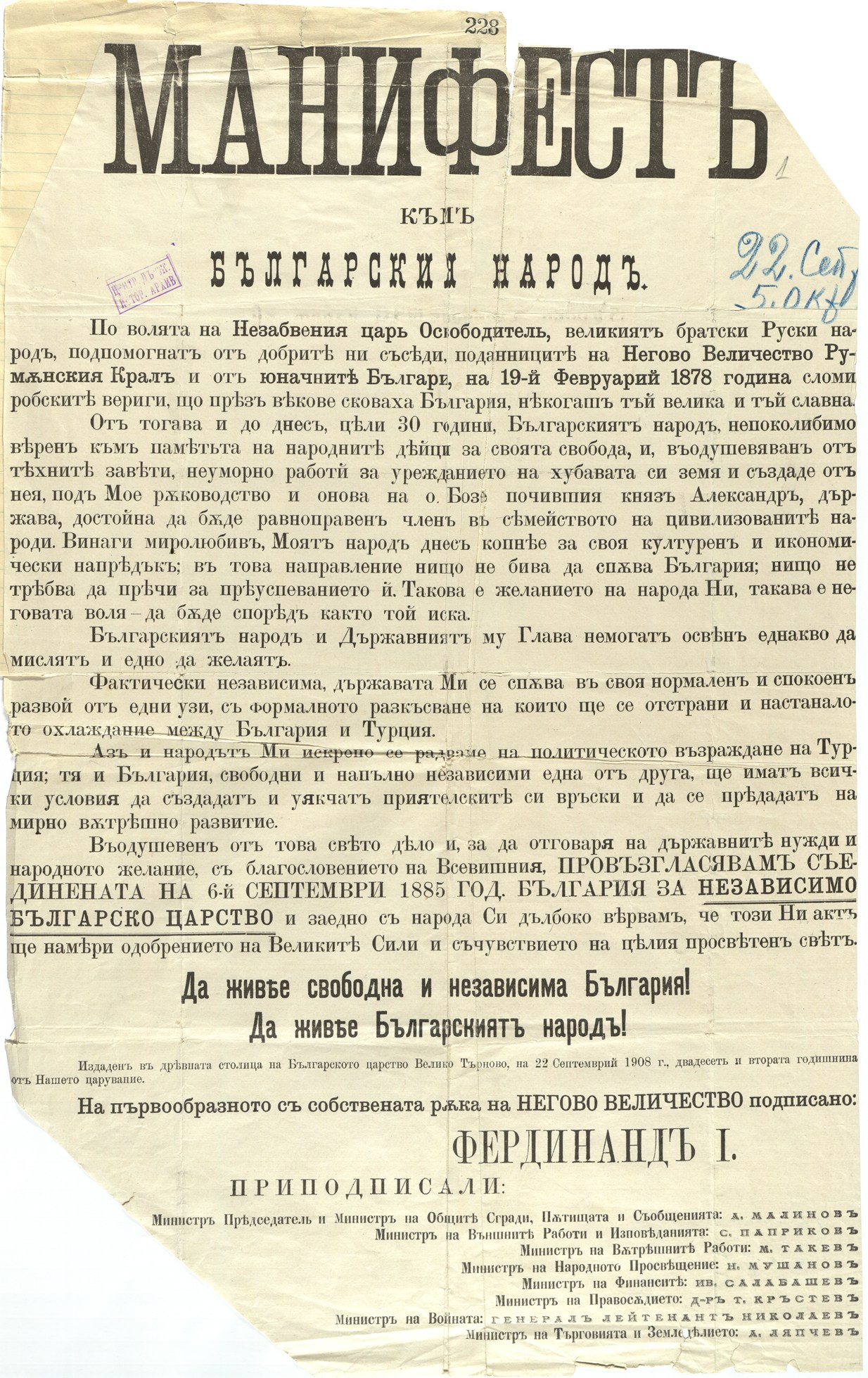

1908년, 페르디난트는 열강 간의 갈등을 이용하여 불가리아를 완전한 독립 왕국으로 선포하고 스스로 차르가 되었다. 그는 10월 5일(불가리아는 1916년까지 공식적으로 율리우스력을 사용했기에 9월 22일에 기념) 벨리코 터르노보에 있는 성 사십 순교자 교회에서 이를 선포했다.[11]

당시 오스만 제국의 지배하에 마케도니아를 중심으로 상당수의 불가리아인이 살고 있었다. 세르비아와 그리스 역시 마케도니아 일부에 대한 영유권을 주장했으며, 슬라브 민족인 세르비아는 마케도니아인 또한 세르비아 민족에 속한다고 여겼다. 이로써 이 지역의 지배권을 놓고 제1차 세계 대전까지 이어진 5자간의 갈등이 시작되었다. 1903년에는 오스만 제국령 마케도니아에서 불가리아인 봉기가 일어났고, 전쟁이 일어날 가능성이 커 보였다.

1908년 7월, 오스만 제국에서 청년 투르크 혁명이 발발했다. 청년 투르크당은 동 루멜리도 동일하게 제국령으로 취급하려는 태도를 보였고, 불가리아 정부와의 갈등이 깊어졌다. 또한 오리엔트 철도 회사가 파업을 일으켰을 때, 불가리아 철도의 절반에 해당하는 동 루멜리의 회사 구간도 조업 중단된 것에 페르디난트는 격노하여, 9월 19일 동 루멜리 합병 기념일에 강제로 국내의 오리엔트 철도 회사 구간을 국유화했다.

1908년 10월 5일(율리우스력 9월 22일), 페르디난트는 오스만 제국으로부터의 완전한 독립을 선언했다. 이 날 페르디난트가 벨리코 터르노보에서 발표한 독립 선언에 따르면, 불가리아는 1885년 9월 18일(율리우스력 6일)에 통일된 영토(불가리아 공국과 동 루멜리)가 왕국(차르라는 칭호는 중세 불가리아 제국에서는 "황제"로 번역된다.)이라고 독립한다고 했다.

오스만 제국은 태도를 굳혔고, 불가리아 측도 국경에 군대를 파견하여 일촉즉발의 상황이 되었지만, 러시아가 중재에 나서면서 전쟁은 일단 회피되었다. 다음 해 1909년에는 국제적으로 독립이 승인되었다. 마케도니아 등 불가리아인 세력은 대불가리아의 영토 회복 전에 독립 선언을 한 것에 대해, 또한 스탐볼리이스키 등 농민 동맹은 공화주의 관점에서 항의했다. 하지만 이들은 1911년의 독립에 따른 헌법 개정을 의제로 한 대국민 의회의 다수에 영향을 미치지 못하고, 페르디난트를 "불가리아 국왕"(차르)으로 하는 선언이 발표되었다.

4. 정치

타르노보 헌법은 단원제를 규정했지만, 실제로는 보통 국회와 대국민 의회가 병립하는 양원제가 되었다. 보통 국회는 매년 10월에 개최되었고 대의원의 임기는 3년이었다. 대국민 의회는 행정관이나 불가리아 공(公)의 선출, 국경 변경 인가, 헌법 개정을 위해 소집되었으며, 대의원과 교회, 재판소, 지방 자치체의 대표를 합쳐 보통 국회 대의원의 두 배에 해당하는 인원이 출석했다. 양 의회의 대의원을 뽑는 선거권은 정신이 건강한 21세 이상의 남자 전원에게 주어졌고, 피선거권은 읽고 쓸 수 있는 30세 이상의 남자 전원에게 주어졌다.[1]

행정권은 불가리아 공이 보유했지만, 그 행사는 의회가 선출하는 각료의 합의와 내각을 거쳐야 했다. 또한 불가리아 공은 대신의 임면권, 총리(각료회의 의장)의 임명권, 의회를 정회시킬 권한을 가지고 있었다.

의회에서는 보수 정당이 성장하지 못하고, 같은 자유주의파에서 파생된 자유당과 민주당, 이후에는 국민자유당과 국민당, 진보자유당 등이 정권 교체와 분열을 반복했다. 인접국 루마니아 왕국에서는 사회 기반이 되는 대토지 소유·지주층의 지지를 받아 보수당이 성립했고, 좌파의 국민자유당과 함께 정권 교체를 반복하면서 장기적이고 안정적인 정권 운영을 하고 있었던 반면, 불가리아에서는 사분오열된 여러 정당이 다수파 공작을 벌여 조각하는 과정에서 군주가 영향력을 유지했고, 불가리아 공 친정 체제로 기울어짐과 더욱 심한 정당 분열을 낳는 악순환이 일어났다.[2] 정권 교체마다 신정부가 지지자를 행정 요직에 앉히는 '파르티잔스트보'가 횡행했고, 1890년대 이후의 정당이 교육을 받고 자격이 있으면서도 직업을 얻지 못한 청년들의 수용처가 된 것도 정당의 난립과 정치 신조 측면의 맹목적인 행위의 원인 중 하나였다.[3] 또한 이러한 불확정적 요소에 좌우되는 정국은, 후발 신흥 세력인 불가리아 농민 동맹의 부상을 가능하게 했다.[4]

불가리아 공은 정당 간의 대립을 조종하거나, 투표율이 낮은 총선을 관리함으로써 정치적으로 우위를 점할 수 있었다. 특히 페르디난트 1세는 육군과 외무성을 장악하고, 각료를 사임시켜 임의로 내각을 총사퇴시킬 수 있었다. 1900년 시점에서 내각 교체나 국회 개선을 결정하는 권한은 페르디난트 1세의 수중에 들어갔고, 그의 독재 형성을 가능하게 했다.[5]

5. 종교

오스만 제국 내 정교회는 그리스인 고위 성직자가 지배하고 있었는데, 19세기 중반 불가리아인을 비롯한 슬라브 민족은 슬라브어를 이해하는 주교를 원했기에 양측 간에 격렬한 대립이 일어났다. 오스만 제국의 탄압을 받은 불가리아인은 러시아의 지원을 받으려 했으나, 러시아는 정교회 분열을 우려하여 불가리아인의 요청을 거부했다. 이에 불가리아인은 이라리온 마카리오폴스키를 중심으로 오스만 제국 궁정에 불가리아 교회 독립을 청원하는 운동을 전개했다. 이 운동은 콘스탄티노폴 총대주교청과의 교섭 결렬과 외세의 간섭으로 난항을 겪었지만, 1870년 오스만 제국 정부로부터 총대주교 대리를 수장으로 하는 불가리아 교회 독립을 승인받았다. 그러나 총대주교 대리구는 콘스탄티노폴에 위치했고, 전례에서 총대주교의 이름을 언급해야 하는 등 총대주교청의 제약이 여전했다. 바르나 등 많은 교구가 총대주교 관할 하에 남는 등 총대주교 대리의 관할 교구도 축소되었다. 총대주교청은 불가리아 교회를 불가리아 고유의 교회로 인정하지 않았고, 이러한 상황은 1945년까지 지속되었다.[1]

불가리아 공국 독립 후 제정된 터르노보 헌법은 공국의 교회를 콘스탄티노폴 총대주교 대리구의 불가분한 부분으로 규정하고, 수도 소피아에 종무원을 두는 것에 그쳤다. 이는 정교회의 일국 일 교회 원칙에 어긋나는 것이었다. 만약 일국 일 교회 원칙을 적용하여 총대주교 대리가 공국으로 옮겨오면, 마케도니아와 동루멜리아 등 공국 밖 총대주교 대리 교구 교회와의 관계가 단절되어 불가리아 민족 전체에 큰 타격을 줄 수 있었기 때문이다.[2] 또한 역대 불가리아 공은 동방 정교 신앙을 고백해야 했지만, 초대 공인 알렉산더는 루터교 프로테스탄트 신자였기에 이 규정에서 면제되었다.[2]

베를린 조약은 신앙의 자유를 보장하고 종교 차별을 금지했으며, 불가리아 공국 법률도 이를 따랐다. 그러나 마리차 계곡에서 쌀을 주식으로 하는 무슬림에게 러시아 군정 당국이 말라리아 예방을 명목으로 논을 폐지하는 등 무슬림에 대한 압박이 존재했다. 러-투르크 전쟁 중 불가리아를 떠난 무슬림에게는 공국 내 재산 소유권이 보장되고 새로운 토지를 얻는 것도 허용되었지만, 1878년 이후 불가리아 공국과 동루멜리아에서 터키인을 중심으로 한 무슬림 인구 유출은 계속되었다.[3]

6. 경제

재정 면에서는 행정, 군대, 인프라 정비를 위해 열강으로부터 막대한 차관을 받았다. 1885년 철도 국유화 이후에는 오스트리아 자본을 중심으로 하는 외국 자본의 도움을 받아 본격적인 철도망을 정비했다. 그러나 1880년대 말에는 부채 의존도가 악화되어, 후의 왕국 시대에 외국에 의한 국가 재정 관리를 받아들이게 된다.[1]

급속하고 대규모로 유입된 자본주의 경제는 사회의 압도적 다수를 차지하는 농민층에게 막대한 부채를 안겨, 농촌과 도시의 경제적·정신적 균열 및 농촌에서 농민의 탈출을 초래했다. 농민층의 불만은 농민 동맹의 대두라는 형태로 정계에도 큰 영향을 미쳤다. 농민 동맹의 지도자 스타볼리스키는 소박한 소피아에 새로운 소돔과 고모라가 나타나고 있다는 비판을 했다.[2]

유럽에 시장이 개방됨에 따라, 직물, 가죽 세공, 금속 세공, 양의 축산 등과 같은 전통 산업은 큰 타격을 입었다. 유럽 제국에서 저렴한 제품이 유입되어 구매자를 빼앗길 뿐만 아니라, 오스만 제국 직할령과의 사이에 국경이 생겨 공급망이 단절되거나, 징병된 젊은이가 발전이 빠른 도시 문화를 접하고 생활 습관을 바꾸기도 했다. 전통 공예의 장인들은 보호 무역주의에 의한 길드를 결성하거나 수입 업자를 습격하기도 했지만, 대부분은 살아남지 못했다. 한편, 1890년대까지는 기계를 수입하여 서구형 상품 생산에 순응하거나, 양조업과 같은 새로운 산업이 생겨났다.[3]

1890년대 이후, 스토일로프 정권의 적극적인 산업·상업 지원책에 의해 불가리아 경제는 소규모 생산을 중심으로 비약적으로 성장했다. 1896년 페르디난트의 불가리아 공위가 국제적으로 인정된 것을 계기로, 수입세 인상이 인정된 것도 순풍이 되었다. 1904년부터 1911년(왕국 시대)까지, 국가로부터 지원을 받는 업종의 생산액은 3배로 늘었다. 동시에 산업 지원의 재원을 보충하는 외국으로부터의 차관도 증대하여, 차입 총액은 1900년부터 1910년(왕국 시대)까지 70% 증가했지만, 국민 1인당 부채액은 주변국보다 낮았다.[4]

7. 교통

불가리아 최초의 철도는 영국 자본에 의해 공국 성립 이전인 1864년에 건설이 시작되어 1869년에 개통된 루세와 바르나를 잇는 노선이었다. 루세는 다뉴브 강을 따라 있고 바르나는 흑해에 면해 있으며, 이 두 항만 도시를 잇는 철도는 왈라키아의 곡물 선적과 오스만 제국의 군사 수송 역할을 기대받았다.[1][2] 1878년 베를린 조약으로 이 철도를 불가리아 공국이 구입하는 것이 정해졌고, 빈-콘스탄티노플 간선 철도의 국내 구간 건설과 함께 정치·외교 문제화되었다. 1885년 이후 불가리아 국내의 철도는 모두 불가리아 국철의 소유로 국유화되었다.[3][4] 그러나 동 루멜리 병합 후, 이 지역의 철도는 오스만 제국의 유럽 영토 내 철도를 관리하는 오리엔트 철도 회사의 지배하에 남았다. 불가리아 정부는 이 지역의 조업권 구입과 병행 노선 건설을 시도했지만 실패했고, 불가리아 국철과 오리엔트 철도 회사의 소유 노선이 병존했다.[5] 이 불가리아 국내의 오리엔트 철도 회사 구간은, 왕국 성립 직전인 1908년 9월 19일에 국유화되었다.[6]

산악 지대에서는 민족 해방 시기부터 산적이 활개 쳤다.[7] 정부의 토벌로 1880년대까지는 일소되었지만, 그 전까지 여행객이 자기 방어용으로 휴대했던 칼의 수요가 줄어들어, 전통적인 큰 칼 제조업이 쇠퇴하는 원인이 되었다.[8]

8. 군사

산스테파노 조약과 베를린 조약에 의해 불가리아 공국은 시민군(민병) 조직을 갖는 것은 인정받았지만, 요새 건설은 금지되었다.[1] 1879년 터르노보 헌법은 건강한 남성에게 2년간의 징병 의무를 부과했다.[2] 1885년에는 징병 의무가 완화되어, 무슬림 등의 징병 회피가 쉬워졌다.[3]

불가리아군은 러시아의 군정 지배가 끝난 후에도 1880년대 중반까지 러시아에 의존했다. 육군성은 러시아인이 운영했고, 대위 이상 계급도 모두 러시아인이 차지했다. 알렉산드르 카울바르스와 같이 러시아에서 파견된 고문이 육군 장관에 임명되기도 했다.[4] 그러나 1885년 러시아가 장교와 고문단을 모두 철수시키면서 불가리아군 상급 장교 조직도 함께 사라졌고, 직후 세르비아-불가리아 전쟁에서는 상급 장교가 없는 상태로 싸울 수밖에 없었다.[5] 이후 불가리아는 왕국 시대의 제1차 발칸 전쟁까지 대외 전쟁을 치르지 않았지만, 마케도니아 문제나 외교 문제에 대처하기 위해 페트로프 정권 등이 군의 근대화에 힘썼다.[6]

9. 국민

1900년 인구 조사에 따르면 불가리아 공국의 국민 구성은 다음과 같았다.[13]

불가리아 공국 내에서 다수를 차지한 것은 불가리아인이었으며, 이들 대부분은 불가리아 정교회에 속해 있었다. 불가리아인이라는 자기 인식을 가진 사람들은 공국 외에도 많이 거주하고 있었으며, 동루멜리아 통합과 마케도니아 혁명 운동을 주도적으로 이끌었다.

1876년 4월 봉기 이전에는 불가리아 공국과 동루멜리아 인구의 3분의 1을 튀르크인(대부분 무슬림)이 차지하고 있었다. 그러나 러시아-튀르크 전쟁부터 20세기에 이르기까지 무슬림 튀르크인들은 불가리아 밖으로 계속 유출되었다. 베를린 조약이 종교 차별을 금지하고 공국과 동루멜리아 정부가 이를 지켰음에도 불구하고, 무슬림에 대한 문화적 압력이 존재했기 때문이었다. 전국민 대상의 징병제가 실시되었고, 무슬림도 군대에서 기독교도를 따라야 했던 것도 이러한 흐름을 가속화했다. 1885년에 병역 의무가 완화되어 무슬림은 징병을 쉽게 회피할 수 있게 되었지만, 이미 줄어들었던 터키인의 추가 유출은 멈추지 않았고, 1900년 시점에서 터키어를 모국어로 하는 인구는 14%까지 감소했다.

마케도니아인은 공국 성립 이후 많이 이주해 왔다. 경제적인 이유로 소피아 등에서 건설업 등에 종사한 사람도 있었고, 오스만 제국 지배에서 벗어나 도망쳐 온 망명자·난민도 있었다. 마케도니아인 이민의 대부분은 민족적으로 불가리아인이라는 자기 인식을 가지고 큰 잠재적 정치 세력이 되었고, 1880년대 전반에는 오스만령 마케도니아의 불가리아로의 통합을 목표로 무장 정치 운동도 전개했지만 실패로 끝났다.

10. 교육

불가리아의 교육 수준은 19세기 중반에 눈에 띄게 향상되었으며, 1850년에는 대부분의 불가리아인 공동체에 학교가 세워져 현지 언어로 교육이 이루어졌다. 1878년 공국 성립 시점에는 약 2,000개의 학교가 불가리아 전역에 존재했다. 1840년에는 플레벤에 최초의 여학교가 설립된 이후 여자 교육도 각지로 퍼져나갔다.[1] 1879년 테르노보 헌법에서는 최소 5년간의 의무 교육을 규정했다.[2] 1878년부터 1910년까지 학교 수는 3배, 학생 수는 5배로 증가했다.[3] 1888년 소피아에 문헌학, 물리학, 수학 3개 학부를 갖춘 최초의 "고등학교"가 설립되었으며, 이는 이후 불가리아 최초의 대학인 소피아 대학교가 되었다.[3]

학제는 4년의 초등 교육 후 3년의 프로기므나지움이 설치되었으며, 평균 이상의 성적을 거두고 입학 시험에 합격한 학생은 김나지움에 들어갔다. 김나지움에서는 상업·직업 교육이 이루어졌으며, 3년을 배우면 각 직업의 전문 학교에 진학할 수 있었고, 5년을 배우면 대학 입학을 신청할 수 있었다.[4]

11. 불가리아의 군주

1879년부터 1908년까지 존속한 불가리아 공국의 군주는 크냐즈(княз) 칭호를 사용했다. 알렉산더 1세는 1879년 4월 29일에 즉위하여 1886년 9월 7일에 퇴위하였고, 페르디난트 1세는 1887년 4월 29일에 즉위하여 1908년 10월 5일에 불가리아 국왕으로 칭호를 변경했다.

11. 1. 불가리아 공국의 크냐즈

참조

[1]

서적

The Longman Companion to European Nationalism 1789–1920

https://books.google[...]

Routledge

2014-09-25

[2]

서적

Bulgarian History — A Concise Account

https://books.google[...]

Lulu.com

2010-05-20

[3]

웹사이트

Химнът на България през превратностите на времето

http://socbg.com/201[...]

2018-07-26

[4]

서적

Обща теория на правото. Основни правни понятия.

Сиби

2010

[5]

서적

Възстановяване и утвърждаване на българската държава. Национално-освободителни борби 1878–1903 г.

Bulgarian Academy of Sciences

1990

[6]

웹사이트

Сан-Стефанский прелиминарный мирный договор

https://www.hist.msu[...]

Исторический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова

2021-09-10

[7]

서적

民族解放の闘い

恒文社

1981

[8]

웹사이트

Сан-Стефанский прелиминарный мирный договор

https://www.hist.msu[...]

Исторический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова

2021-09-10

[9]

웹사이트

Kaulbars, Nikolai Reinhold Friedrich Frh. v. (1842-1905)

https://bbld.de/0000[...]

Baltische Historische Kommission

2021

[10]

웹사이트

Kaulbars, Alexander Wilhelm Andreas Frh. v. (1844-1929)

https://bbld.de/GND1[...]

Baltische Historische Kommission

2021

[11]

위키소스

Treaty of Conciliation between Bulgaria and the United States of America

[12]

위키소스

Манифест за обявяване независимостта на България

[13]

Wayback

Население по местоживеене, пол и етническа група

https://web.archive.[...]

2017-05-30

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com

![불가리아 공국 (1890년). 1885년에 통합된 [[동루멜리아]] (연한 녹색)는 형식적으로 [[인적 동군연합]]이다.](https://cdn.onul.works/wiki/noimage.png)